En Fragmentos tienen cabida la literatura, la música, el cine, el teatro, el arte y, de vez en cuando, se cuela algún microrrelato.

domingo, 4 de diciembre de 2016

MICRORRELATO DE ÁNGEL SILVELO: ÉL NO ES BARRY WHITE

Cada mañana me levanto pensando en él.

Nadie sabe nada acerca de lo nuestro, ni siquiera mis compañeros diarios de

viaje por los vagones y pasillos del metro de Madrid. El silencio es mi mejor

aliado, justo hasta que oigo su voz. Entonces todo se transforma en algo

parecido a un poema; un papel en blanco que él escribe y que yo leo

ensimismada. Sus canciones me hacen soñar de una forma diferente, porque me

sacan del letargo en el que me encuentro. Y así me acerco hasta el lugar donde él

permanece varado. No es Barry White,

pero a mí me lo parece. Da igual que cante en a capela o acompañado por un equipo de música que vomita las

melodías que interpreta, porque cada mañana es capaz de ponerme los pelos de

punta. Entre vergonzosa y atemorizada, siempre le dejo unas monedas sobre la

vieja gorra que ha depositado en el suelo con una pegatina en la que se lee: trovadores in the tube. Nos miramos a

los ojos sólo un instante, pero justo el suficiente, para permitirme adivinar

que hay un vínculo superior al silencio que nos ampara, nos une y nos protege.

Microrrelato de Ángel Silvelo Gabriel

sábado, 3 de diciembre de 2016

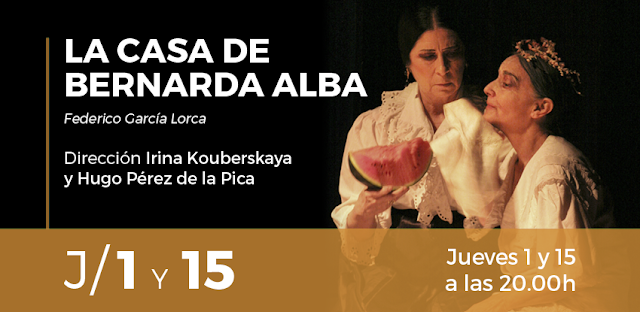

TEATRO TRIBUEÑE: PROGRAMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

“Tribueñe rinde culto a la poesía y la belleza. Esto es teatro.”

Javier Villán - El Mundo

“Irina Kouberskaya, ha firmado una de las revisiones más potentes vistas por estos pagos del Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte”

El Mundo

“Hay momentos verdaderamente mágicos...Vayan a verla si aman el arte”

Blog la Conocida, María José Cortés Robles

“Un texto que ama los detalles, que ama las formas y los sentidos y que te lleva a través del viaje de la imaginación a lugares donde los deseos ocultos puede llegar a convertirse en realidad”

Estrella Savirón - A golpe de efecto

“Nada de obra menor, obra grande, dura, teatro maldito, teatro de vísceras hecho con el corazón y con mucho, mucho cariño”

Alberto Morate – Blogdeentradas.com

“Montaje imprescindible para los apasionados del teatro y, particularmente, para los lorquistas”

Azay Arte Magazine – Laura Esteban

“Alarde de Tonadilla es un gran espectáculo del teatro musical español que nos descubre la geografía musical de España”

martes, 29 de noviembre de 2016

EN EL 81 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE FERNANDO PESSOA

Mañana 30 de noviembre del año

2016 se cumplirán los primeros 81 años de la muerte del poeta portugués, Fernando

António Nogeira Pessoa, en el hospital de San Luis de los Franceses en

Lisboa. El 28 de noviembre, antes de salir de la vivienda que ocupaba en el

número 16 de la Rua Coelho da Rocha pidió que le afeitaran, tal y como recoge

el escritor italiano Antonio Tabucchi en su magnífico

relato Los tres últimos días de Fernando Pessoa:

«Antes tengo que afeitarme, dijo él, no quiero ir al hospital con esta barba,

se lo ruego, vaya a llamar al barbero, vive en la esquina, es el señor Manacés».

Sin embargo, y por si acaso, tampoco quiso descuidar su aspecto más íntimo y

poético, y mientras el taxi esperaba y el barbero le afeitaba se puso a leer

las poesías de su amigo Sá-Carneiro.

El resto fue una tenue nebulosa

provocada por una cirrosis hepática hasta que poco a poco se fue. Una nebulosa que

la sabia narrativa de Tabucchi

ficciona a modo de despedida a través de la visita que le rinden en su habitación

sus heterónimos más importantes (Bernardo Soares, Coelho Pacheco, Álvaro Campos,

Alberto Caeiro y Ricardo Reis). Todo está narrado como si fuera un sueño o un

último delirio literario del portugués más universal, en el que en apenas unas

hojas, se recorren —en una prodigiosa

elipsis— su vida, su obra y ese constante desasosiego que no le abandonó ni tan

siquiera al final, pues poco antes de morir cuentan que aún le dio tiempo a

escribir: «I know not what tomorrow will bring…», que traducido al castellano

queda como: «No sé lo que traerá el mañana…» En este sentido, como no hay mejor

manera de rendirle homenaje a un escritor como a través de su obra, aquí queda

uno de sus numerosos poemas.

EN MÍ INÚMEROS VIVEN

En mí innúmeros viven,

Si pienso o siento, ignoro

quien es quien piensa o siente.

Soy tan sólo el lugar

donde se siente o piensa

Yo tengo más de un alma.

Hay más yos que yo mismo.

Existo sin embargo

indiferente a todos.

Hágolos callar: hablo.

Los impulsos cruzados

de cuanto siento o no

disputan en quien soy.

No cuentan. Nada dictan

a quien me sé: yo escribo.

Poema En mí innúmero viven de Fernando Pessoa a través

de su heterónimo Ricardo Reis.

Traducción de Carlos Clementson.

|

Ángel Silvelo Gabriel

|

|

domingo, 27 de noviembre de 2016

LA LITERATURA JUVENIL A DEBATE. Un artículo de Manu de Ordoñana, Ana Merino y Ane Mayoz

Como se puede comprobar en los listados de libros más vendidos que aparecen en Internet, los términos de literatura infantil y juvenil están profundamente unidos en el panorama editorial español. Si a esto añadimos que muchos piensan que la literatura juvenil es un fenómeno inexistente fruto de los mercados y las editoriales, nos damos cuenta de lo difícil que es analizarla por separado.

Con la obra Matilda, de Roald Dahl pasa algo muy curioso. Es uno de los 100 mejores libros juveniles de todos los tiempos, según la revista Time y sin embargo ese libro, y en general toda la obra de Roald Dahl (con cuya mención le homenajeamos en el centenario de su nacimiento), es muy leída también por adultos. En ocasiones así, las etiquetas pueden estar de más y en literatura, como vemos en este caso, únicamente son útiles para distribuir los libros en las librerías.

Lo que no podemos negar es que la literatura juvenil está creciendo en estos últimos años: Los juegos del hambre, Hush Hush, El teorema Ktherine, Ciudades de papel, El corredor del laberinto, Las luces de septiembre, Melocotón loco, Bajo la misma estrella, Divergente, Cazadores de sombras son algunos de los libros más vendidos. Constantemente nos bombardean con abundante número de títulos y propuestas de nuevas colecciones que dan gran dinamismo a este sector. En esto tienen mucho que ver los autores porque a los consagrados a la literatura juvenil como Jordi Serra i Fabra, Alfredo Gómez Cerdá, Andreu Martín, Care Santos, Enric Lluch o Fernando Marías se han unido nuevas promesas como Felipe Juaristi, Laura Gallego, Gonzalo Moure y otros muchos más que habitualmente escriben para adultos, pero que han visto grandes posibilidades en este mercado: José María Merino, Rosa Montero, Marina Mayoral o Gustavo Martín Garzo.

Según el Ministerio de Cultura en su informe sobre la literatura infantil y juvenil del 2007 “el sector más difícil es la población juvenil, de 12 a 17 años, por sus especiales características de desarrollo y socialización y las preferencias de ocio entre los jóvenes”. Ya tenemos el baremo de edad de los consumidores de literatura juvenil. Dicho informe añade: “A los jóvenes les interesan las lecturas de entretenimiento y aventuras y aquellas cuyo contenido tienen relación con sus problemas y su psicología”. A tenor de esta afirmación, nos damos cuenta de que no podemos decir que la diferencia entre literatura juvenil y la de adultos difiera en los temas ―que al final son los mismos grandes temas de todos los tiempos: el amor, la guerra, el poder, las injusticias etc.― sino en las características de los elementos narrativos, como señala Silvia Adela Kohan en su libro “Escribir para niños”. Si hojeamos cualquier libro de los citados anteriormente, podemos comprobar que los personajes son perfilados para que se identifiquen con el público al que va dirigido; la interiorización psicológica disminuye en favor de la acción y los géneros narrativos se entrecruzan y fusionan.

¿Y los jóvenes, qué libros leen en el periodo escolar? ¿Leen los que están dirigidos a ellos y son actuales? En este periodo de la Educación Secundaria es donde los alumnos tienen el primer contacto con la asignatura de Literatura y es el momento en el que abordan a los principales autores y las obras maestras de nuestras letras. Con el tradicional corpus de obras clásicas, estamos viendo que no se consiguen los índices de lectura deseados, más bien todo lo contrario: desciende el interés por la lectura, pues enseguida el alumno asocia esas obras a una imposición del profesor. En vista de ello, sería interesante contar con esta literatura juvenil en el currículo escolar, ya que tanto por su forma como por su contenido puede llegar con mayor facilidad a este sector de la población. Pedro Cerrillo en su artículo “Educación literaria y canon escolar” afirma lo siguiente:

“Todo canon escolar de lecturas debiera estar formado por obras y autores que, con dimensión y carácter históricos, se consideran modelos por su calidad literaria y por su capacidad de supervivencia y trascendencia al tiempo en que vivieron, es decir, textos clásicos. Pero, junto a ellos, pueden incluirse en un canon otros libros, de indiscutible calidad literaria, que no hayan alcanzado esa dimensión de “clásicos” porque no ha pasado aún el tiempo necesario para que sea posible ese logro”.

Ahora viene el mayor problema: elegir los libros que formen el corpus literario escolar. Deberían tener unas determinadas características para cumplir un objetivo fundamental: facilitar el hábito lector. Para ello, competencia lectora y adecuación del léxico tendrían que ir de la mano. Habría que lograr un progresivo perfeccionamiento verbal de los alumnos para lo que se debe apostar por una gradación en la dificultad del léxico de las obras literarias elegidas y también en la complejidad temática, estilística y narrativa.

Esta literatura prepararía al alumnado para dar el paso hacia los grandes clásicos. Actuaría como una literatura de transición que, además, propondría un diálogo más o menos inteligente entre libro y lector. Para ello, habría que trabajar con actividades planteadas después de la lectura para comprobar el nivel de comprensión. Así se uniría el placer estético a la finalidad didáctica.

También debería ser una literatura basada en la experiencia, capaz de mostrarles conflictos propios de la juventud y la forma de resolverlos. Si la obra es de suficiente calidad, conseguirá que el joven y su entorno se identifiquen con los personajes literarios y así, ofrecerles una educación literaria más que una enseñanza de la literatura.

Y, por último, esta literatura tendría que huir de tabúes y moralinas. La necesidad interior del escritor por contar determinada historia y que todos los temas tratados con veracidad, rigor y calidad tuvieran su espacio sería lo que debería primar en la balanza.

Lo que está claro es que los índices de competencia lectora de los estudiantes españoles están a la baja, según se demuestra en el informe Pisa de 2012. Algo habrá que hacer si con la lectura de los clásicos, en la cual sin duda debe sustentarse la formación humanística de nuestros jóvenes, no acertamos. Ahora viene muy a cuento esa anécdota que corre por Internet sobre Borges acerca de cómo una estudiante le preguntó que qué podía hacer si Shakespeare la aburría:

“No hagas nada, simplemente no lo leas y espera un poco. Lo que pasa es que Shakespeare todavía no escribió para vos; a lo mejor dentro de cinco años lo hace.”

Por lo tanto quizás, mientras les llega la hora de tener madurez de pensamiento y capacidad de análisis para disfrutar de esas obras, sea posible dar cabida en las aulas a esa emergente literatura juvenil.

Artículo de Manu de Ordoñana, Ana Merino y Ane Mayoz.

JAMES SALTER, TODO LO QUE HAY: EL SEXO, EL AMOR, LAS MUJERES, EL HOGAR…, Y EL PASO DEL TIEMPO

Mirar la vida a través de una ventana infinita que nos

lleve más allá de lo que vemos, y observarla como si asistiéramos a un

prodigioso travelling que sólo nos proporciona esos destellos en verdad

importantes y necesarios para seguir viviendo —pues surgen en nuestra memoria

acotados por los reflejos de la realidad—, es quizá, una de las mejores herramientas

con las que cuenta la ficción para atraparnos en los entresijos de la otra vida,

y eso es lo que hace James Salter en su última y

magnífica novela, Todo lo que hay. Un rasgo que comparte con otra obra maestra de

ese género que es narrar toda una existencia basándose sólo en lo esencial: la

novela Stoner de John Williams, con la que

además comparte que también está escrita poco antes de morir su autor. Además, Todo lo que hay, tiene la singularidad

de combinar flashes y fotografías que, en no pocas ocasiones, se confunden con

la ficción que nos proporcionan la imaginación y los sueños, para de ese modo,

asistir a una suerte de partitura de las emociones por la que deambulamos a

través de unos fuertes impulsos que nos transportan mucho más allá de lo que

vemos..., porque tenemos que admitir, que existe un territorio propio más allá

del que observamos a través de la ventana; un espacio gobernado por el

desasosiego que, como un calendario alternativo a la realidad, juega con

nuestros sentimientos igual que el aire lo hace con una cometa en lo más alto

de la colina. En este sentido, hay una última y esencial necesidad de dibujar

ese mapa íntimo de nuestras vidas cuando estamos llegando a su final, y como

las mariposas se van posando en cada flor antes de morir, los seres humanos

necesitamos extraer ese último néctar de nuestra existencia a través de los

recuerdos. Así, el sexo, el amor, las mujeres, el hogar…, y el paso del tiempo

son los verdaderos protagonistas de James Salter en su última novela, Todo

lo que hay, y nos los muestra con esa precisión de quien sabe lo que

cuenta, y lo que quizá sea más importante, de lo que quiere contar.

En una novela no demasiado extensa, el escritor

norteamericano, sin embargo, es capaz de sintetizar tres décadas de la vida de

su protagonista, el editor Philip Bowman, y de la historia de los EE.UU.,

en un ejercicio literario y metaliterario magistral, por lo que tiene de

esencial su manejo de la elipsis, pues a través de ella, proporciona a esta

historia la plenitud de las grandes gestas, ésas que perdurarán a lo largo del

tiempo, porque por sí solas, son capaces de abarcar en negro sobre blanco la esencia

de las vidas de aquellos que salen retratados en la misma. Lejos, muy lejos, de

rebuscados misterios y tramas plagadas de trampas de cara a hacer más atractivas

las historias al lector, Salter se centra en lo que en verdad

importa: características inherentes a la novela del siglo XIX y que la

convirtieron en esencial en el siglo XX. La vida aparece aquí como la verdadera

protagonista, sin otra necesidad de artilugio pseudo literario, porque quizá,

no exista un mayor misterio que aquel que abarca la vida en sí misma.

Todo

lo que hay es la metamorfosis de las

pulsiones vitales de su protagonista, Bowman,

a través de un completo calendario de las emociones que se refleja en su innata

necesidad de encontrar un hogar y una estabilidad a través del amor. Un amor

que deviene en otra fuerte pulsión en la que, se combinan y fusionan a la

perfección, las mujeres y el sexo, porque otro de los grandes aciertos de esta

novela y del estilo narrativo de Salter no es únicamente su perfecto

manejo de la elipsis, sino esa portentosa capacidad a la hora de desnudar en

palabras y reproducir en imágenes todo aquello que sólo se siente, y de esa

forma, dejarnos sin margen de maniobra. Esa capacidad de mostrarnos la vida tal

y como es, y tal y como la imaginamos, se reproduce de una forma nítida en las

escenas de sexo, pues el narrador parece dejarnos claro que esa es una de las

maneras de atrapar el alma de la otra persona. Esa búsqueda de las entrañas a

través del sexo es, sin embargo, la herramienta de la que se sirve Salter

para exponer toda una teoría de la existencia que, no se nos debería

pasar por alto, tiene un último objetivo: la persecución de la estabilidad personal

a través de un hogar físico y sentimental donde poder dar rienda suelta a la

otra vida a través del sexo, el amor, las mujeres, el hogar…, y el paso del

tiempo, en un infinito travelling, ficticio y real, que vemos a través de la

ventana por la que cada día contemplamos el mundo.

Ángel Silvelo Gabriel

martes, 22 de noviembre de 2016

ODA A JOHN KEATS: RESEÑA NÚMERO 3.000 DEL BLOG FRAGMENTOS

Esta es la

reseña número 3.000 de mi blog, Fragmentos,

desde que publiqué la primera —entre temeroso e indeciso—, un 20 de enero del

año 2009, hace poco más de 7 años y 10 meses. Se la quiero dedicar a John

Keats, mi compañero literario estos últimos 5 años, y no se me ocurre una mejor

forma de hacerlo que publicando la Oda a John Keats que, compuse y cierra, la

que hasta el momento es mi última publicación, la obra de teatro titulada:

Fanny Brawne, La Belle Dame de Hampstead. Además, quiero expresaros mi

agradecimiento a todos los que me habéis seguido desde entonces, y me habéis

hecho comprender que el esfuerzo, casi diario de publicar una reseña —más de la

mitad son de mi autoría—, es un camino que, ha merecido y merece, la pena

seguir recorriendo a vuestro lado.

I

Mírame a

través del tiempo, dulce amor,

despójate de

tus fríos sudores.

Tiembla,

sufre, ojalá tu alma solo se estremeciera por mí.

Implora un

instante a mi lado, dulce amor,

acariciemos el

rocío de la mañana hasta

yacer juntos y

exhaustos por el olor de las flores.

Toca de nuevo

tu arpa cual ruiseñor del bosque, y

enamórame como

si fuera tu bella Eurídice.

Lira sin

cuerdas, testigo de sus noches sin luna,

enséñame la

senda donde se depositaron sus tormentos…

II

Ronroneo con

fauces afiladas sobre el tiempo, dulce amor.

El destino

sucumbe tras las raíces del sauce porque,

ya nadie acude

a ti —con los pasos sincopados del AMOR—,

nadie quiere

cobijarse del sol bajo tu sombra, y solo yaces.

Yo acudo allí

cada tarde,

antes de que

anochezca, con

lágrimas

postreras hundidas entre las rendijas del bosque.

Y lloro. Lloro

bajo la sombra de tus ramas.

Lloro sabiendo

que a mí solo me cura tu mirada.

Lloro, dulce

amor, yo que solo vivo para amarte.

III

Amor, hieres

mis recuerdos mientras surges de entre las flores.

Amor, ¿dónde

están tus suaves y poderosas manos?,

coge la parte

de mi cuerpo que ya no sangra con ellas.

Disfrazado con

los colores del bosque acude a mí y,

déjame posarme

entre tus ramas y,

así, yo las

adornaré, una a una, como si fueran los pálidos versos de tus poemas.

Dulce canto el

del ruiseñor que busca la inmortalidad

en el cálido

silencio de una tarde soleada.

Cántame,

ruiseñor, con tu voz suave.

¿quieres, tú,

señor ruiseñor?

IV

Anhelo morir a

tu lado y, no volver a extrañar tu cuerpo.

Salid, sin

duelo, lágrimas corriendo…

Poséeme por

donde mi cuerpo se convierte en seda.

Quiero ser

tuya en la sinuosidad del bosque,

en un lugar

donde solo crezcan las flores

¿Recuerdas?

«¡Naturaleza

curandera, deja sangrar a mi espíritu!

¡Oh, libera a

mi corazón de la poesía y déjame descansar!»[2]

No, dulce

amor, yo te llevaré a lo más frondoso del bosque,

a un lugar

donde no necesitaremos de adormideras.

V

Cántame, dulce

amor, como si fueras el misterioso viento de la noche,

llena de

versos mis sueños y,

con ellos,

reúne a todos los dioses.

No quiero que

estés solo y,

no poder

decirte un buenas noches.

Volvamos a

buscar nuestro gozo de nuevo entre las flores.

¡Belleza dulce

y radiante, no le dejes solo! y,

concédeme el

deseo de ser suya más allá de las grietas del tiempo.

No te sientas

solo, dulce amor,

porque

volveremos a contemplar cómo crecen los manzanos.

VI

¡Versos acudid

a calmar la desazón de mi alma!

Llevadme a

donde, por fin, seré suya, solo suya…

¿Quién se

opondrá ahora a mi más profundo deseo?

¡Dejadme

disfrutar de este festín de glotonas miradas!

Salid, fuera

de mí, sombras sin escrúpulos y cargadas de desvelos.

Entre volantes

acudiré a su encuentro,

recuperando el

olor de nuestro recuerdos.

Dicha,

atavíame del aroma de la pasión,

ayúdame a

decirle cómo le quiero.

¡Dejadme…,

dejadme disfrutar de este festín de glotonas miradas!

VII

John,

depositemos nuestras promesas en el lenguaje de las flores.

Dulce amor,

enséñame el camino de tu lecho,

rompamos las

cuerdas de tu conciencia y,

naveguemos

bajo las aguas del Leteo.

Nadie vendrá a

preguntar por nosotros,

condenados por

los dioses a no dejar rastro de nuestros encuentros.

Dulce amor, el

tacto tiene memoria,

y marchará de

nuestro lado a través de las grietas del horizonte.

Pósate dentro

de mí, en el infierno de mis más íntimos deseos,

ámame tan

despacio que no me dé tiempo a olvidarlo, te deseo.

VIII

Dulce amor,

guarda en lo más hondo de ti la esencia de nuestro encuentro.

Lucha contra

los dioses para que no nos castiguen con el silencio.

Apenas nos dio

tiempo a nada,

ni tan

siquiera a descifrar el espíritu de nuestras miradas.

Resucito

contigo, amor, en los laberintos del tiempo,

en las simas

prolongadas de la nostalgia.

Miedos

alojados en el último confín de los vientos.

Luché contra

ti, dulce amor, pero aún te llevo dentro.

En el

manicomio de nuestro amor,

todavía supuro

el dolor de tus llagas.

IX

Dulce amor,

juntos pasearemos por sendas iluminadas por lunas de seda desde,

donde

remontaremos nuestro último vuelo.

¡Dime cuán

necesaria es mi presencia!

ya sin miedo a

unir nuestros deseos.

Y arribaremos

en cálidas fuentes donde calmaremos nuestros desvelos.

Sedientos

caminaremos hasta el fin y,

ya nunca

volveremos a vivir más en ayer.

Dulce amor, el

infierno de nuestros temores dejará de existir y,

volaremos,

cual ruiseñores, por cielos sin tormentas ni nubarrones,

en un edén

donde de nuevo las mariposas se posarán sobre nuestros deseos.

X

Dentro de poco

ya no volveré a preguntarme

qué hare yo

sin ti, dulce amor,

seremos la

envidia de aquellos que desprecian el amor y,

solo buscan la

falsa naturaleza de las pasiones.

Quiero que

cada noche recorra nuestros cuerpos el néctar de las flores y,

dibujes en mis

labios el rocío de los placeres.

Allá a donde

iremos ya no nos harán falta las falsas deidades, porque

tu Fanny, más

torpe que bella,

más triste que

radiante,

será toda tuya

para siempre.

Ángel Silvelo Gabriel

domingo, 20 de noviembre de 2016

LA LIBERTAD Y EL SOL.- MICRORRELATO DE ÁNGEL SILVELO

El sol y sus rayos anaranjados, apenas

iluminaban los matorrales sobre los que estaba camuflado. Esperaba la señal

junto al resto de sus compañeros. No los veía, pero los sentía cerca. Oía sus entrecortadas

respiraciones e intuía sus taquicardias. Evitaba pensar, para ahuyentar el

miedo. Nadie sabía que estaban allí, solos, en medio del campo. Dispuestos a

cumplir su último desafío, sin vallas, sin normas, en plena libertad y

henchidos de gloria. Se acordó de los amigos de la peña que se negaron a

participar en su alocada aventura, y visualizó perfectamente la cara de Juan, cuando

le dijo, que para él, participar en este encierro al aire libre era como ser

libre de nuevo. Pero ahora, tumbado en el suelo, su cándida inocencia le decía

que todo era diferente. No estaba seguro del significado de esa bella palabra,

pues en la tensa espera hasta la llegada de los toros, le había surgido una

duda. ¿Qué era la libertad para él?, pero no supo encontrar una respuesta, y pensó

que la libertad en este caso, sólo era la de los animales cornúpetas, que a

buen seguro cuando los viesen surgir de la nada y correr delante de ellos como unos

auténticos autómatas cargados de adrenalina, dudarían entre envestir a unos

locos con camisa blanca y pañuelo rojo, o simplemente seguir las órdenes del

capataz y no hacerles ni caso. De todas formas, ya quedaba poco, porque un leve

temblor en el suelo le avisaba de la cercanía de los caballos y los toros. Afinó

su escucha esperando la orden para levantarse y salir corriendo. No obstante,

su mayor desconsuelo era que todavía no era consciente de lo que hacía allí, y

mirando de reojo a sus pies, vio que tenía suelto uno de los cordones de sus

zapatillas. Sin embargo, todo sucedió tan rápido, que no le dio tiempo a preocuparse

por este nuevo imprevisto, porque su amigo Julián, bajándose de su potente Land

Rover, les dijo a voz en grito que se levantaran, que todo se había suspendido.

El Alcalde se había enterado de su encierro ilegal al aire libre, y le acababa

de decir que lo había prohibido terminantemente avisando a la Guardia Civil

para que tomara cartas en el asunto. Pero a él no le importó, porque ya sabía

de antemano que la libertad tenía un precio, por eso, sin dudarlo, se levantó y

comenzó a correr como tenía previsto, mientras el resto de sus compañeros se le

quedaban mirando sin comprender todavía qué hacía.

Microrrelato de Ángel Silvelo Gabriel

miércoles, 16 de noviembre de 2016

DOS DESEOS.- MICRORRELATO DE ÁNGEL SILVELO

La fría brisa que recorría el campo poco antes del

amanecer la sacó de sus ensoñaciones. Lo hizo de golpe, sin tiempo para

reponerse. La recordó que un día atesoró algo muy valioso y que incluso fue

capaz de poseer un sueño. Un sueño que la apartó de la realidad, como si ese

fuese el único camino en el que desaparecían sus iguales desigualdades. Miró a

la luna y, esta vez, vio su cara reflejada en su superficie. No le fue difícil

reconocer a una mujer que se encontraba perdida, y que quería poseer aquello

que el destino le había vaticinado que no le correspondía, como si todos sus

anhelos se redujeran a los mandamientos de una biblia cargada de deseos

incumplidos. Bajó los brazos y se refugió entre los últimos destellos de la

noche, porque en esa calima oscura, era el único lugar donde lograba huir de

sus miedos, y donde construía un mundo que no existía, y donde anhelaba una

vida que ya no viviría. Se vio a sí misma en medio de un dique seco donde sólo

existían los sueños rotos. Sin embargo, esta vez sintió algo distinto, como si

una especie de luz la empujara y la obligara a saltar una línea imaginaria.

Todavía no había tomado forma, pero lo sentía como si una incógnita la

persiguiera en el refugio infinito que rodeaba a los límites del campo. Era un

sentimiento que la removía las entrañas y al que no tenía el valor de

enfrentarse. Empezó a temblar como si un terremoto en su interior provocara que

todo se moviera a su alrededor. Y se acordó de ella. Su voluntad comenzó a

derrumbarse. En ese momento, algo se resquebrajó en su interior y, por primera

vez en mucho tiempo, supo que por fin estaba preparada para romper los

designios de su futuro. Esta vez sus manos buscaron algo en lo que poder

escribir, y por fin supieron darle utilidad a la libreta que últimamente la

acompañaba. La sacó del bolsillo trasero de su pantalón e imaginó un nuevo

poema. Cuando lo acabó, formuló dos deseos…

Microrrelato de Ángel Silvelo Gabriel

martes, 15 de noviembre de 2016

PRESENTACIÓN EN MADRID DEL POEMARIO "EN CUARENTENA", DE SIRACUSA BRAVO GUERRERO

Siracusa Bravo Guerrero presenta su nuevo libro en Madrid, titulado: En cuarentena (Maclein y Parker)

Será en la Librería Nakama, calle Pelayo, nº 22 (metro Chueca, también Gran vía, Tribunal y Alonso Martínez).

Próximo viernes 18 de noviembre, a las 21 horas.

--------------------------

Cinco años después de su última obra publicada, la autora vuelve con En cuarentena, una celebración de la vida, la poesía y el amor, temas habituales de la autora, pero tratados desde una perspectiva diferente. De esta manera, este nuevo poemario ilustrado está escrito desde el amor —inherente al dolor— , desde la esperanza, en el que se mantiene el amor en un estado de latencia, de suspensión en el tiempo y el espacio, y en el que se desgranan los momentos de creación del silencio, del vacío, que se convierte en el punto de partida de un nuevo proceso creativo. En cuarentena cuenta con las ilustraciones de Siracusa Bravo Guerrero, que señalan el recorrido preciso que traza la historia completa, y se convierte en una carta abierta —literal y figuradamente— que invita al lector a entablar un diálogo con la autora de una manera directa y personal. Para las ilustraciones, Siracusa Bravo Guerrero ha utilizado el zentangle, una técnica que usa el dibujo de patrones y líneas simples como parte de un proceso íntimo de cura y meditación, dejando que la emoción del momento se mezcle con el proceso creativo. Así, los textos y las imágenes forman un todo indisoluble. Tal como explica la propia autora, “el libro está en cuarentena porque mi proceso de escritora no ha terminado. Aún no me he desligado de los poemas. No los leo como lectora, están paralizados en el momento en el que fueron escritos, trabajados pero no superados”. Un concepto que transmite con una de las citas que abre el poemario: “Un poema no se termina, se abandona”, de Paul Valéry.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)